- ➤ Консервативное и хирургическое лечение

- ➤ Медицинская техника эксперт-класс

- ➤ 2 доктора медицинских наук в штате

Передняя крестообразная связка — анатомическая структура, состоящая из волокнистой соединительной ткани и расположенная в передней части колена. Одним концом она крепится к бугристости большеберцовой кости, другим — к бедренной кости. Ее основная функция — удержание голени от чрезмерного смещения кпереди. Повреждения ПКС являются одной из самых распространенных травм коленного сустава, по частоте встречаемости уступая лишь повреждениям менисков. В 60 % случаев эти травмы являются сочетанными и возникают одномоментно, под действием одного поражающего фактора. Также повреждение связки нередко сочетается с нарушением целостности внутрисуставных хрящей, что при отсутствии своевременной медицинской помощи приводит к развитию посттравматического артроза.

Механизм и классификация травм

Для повреждений крестообразной связки колена характерен непрямой механизм травмы, при котором происходит поворот бедра относительно большеберцовой кости при фиксированной стопе. Подобное возможно во время приземления после прыжка, при катании на лыжах, резкой смене направления бега, борьбе, что обуславливает высокую частоту встречаемости разрывов ПКС именно среди молодых активных людей. Прямой механизм (удар по колену) встречается значительно реже, однако также имеет место в некоторых случаях. Поражение классифицируется по степени нарушения целостности органа:

- I степень (растяжение). Происходит разрыв отдельных волокон связки, функция конечности нарушается незначительно.

- II степень (надрыв). Целостность связки нарушается значительно, происходит временное ограничение подвижности колена без его нестабильности.

- III степень (полный разрыв). ПКС разрывается полностью, что обуславливает возникающую нестабильность сустава.

Симптомы и диагностика

Как правило, в момент получения травмы пациент слышит характерный звук, напоминающий треск рвущейся ткани. При опросе выясняется, что в это время имела место соответствующая ротационная нагрузка (вращение бедра относительно голени) или удар по колену. Вскоре после происшествия в передней части колена возникает локальная припухлость, умеренная болезненность при ощупывании. Иногда пациент не может наступить на ногу из-за резко усиливающейся боли.

Для оценки степени нестабильности коленного сустава используется определение вальгусной и варусной нагрузки (вращение внутрь и наружу), а также тест Лахмана. Эти обследования проводятся врачом при положении больного лежа на кушетке. В первом случае предпринимается попытка вращения конечности в колене с определением ширины суставной щели, во втором — попытка смещения голени кпереди с оценкой его величины. При растяжениях нестабильность при нагрузочных пробах отсутствует, при частичных разрывах она сохраняется в пределах первой степени, при полных достигает 2–3-й степени.

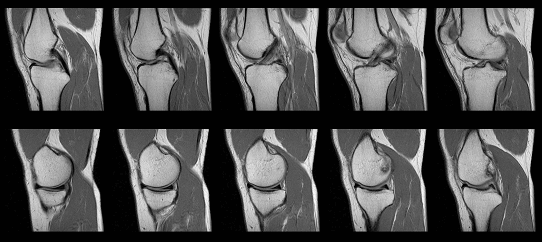

К числу инструментальных методов диагностики относится рентгенография коленного сустава в прямой и боковой проекции, а также магнитно-резонансная томография. Последняя позволяет с высокой точностью определить степень травмы, а также выявить сопутствующие повреждения. Точность и информативность МРТ приближается к 90 %. Чаще всего это она используется при подготовке к операции, чтобы врач мог получить максимально полную информацию об имеющейся картине. Наиболее достоверным способом обследования является артроскопия. Однако это проникающая манипуляция, сопряженная с определенными рисками. Поэтому она назначается только тогда, когда поставить точный диагноз другими способами невозможно.

Методы лечения

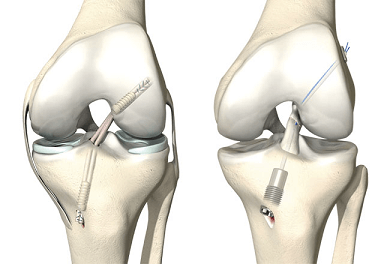

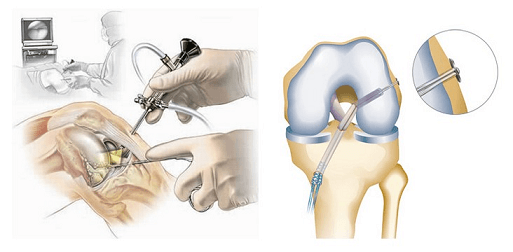

К сожалению, крестообразная связка не срастается самостоятельно, ее невозможно сшить. Поэтому для восстановления сустава применяется хирургическая операция, в ходе которой врач формирует новую связку из собственных подколенных сухожилий пациента или из донорских тканей. Работа ведется под контролем зрения с использованием артроскопа (тонкий металлический зонд с оптикой), что позволяет избежать больших разрезов, минимизировать операционную травму и сократить период нетрудоспособности больного.

Нужно заметить, что подобное вмешательство требуется только людям молодого возраста, испытывающим высокие физические нагрузки при занятиях спортом или в своей трудовой деятельности. В отношении малоактивных пациентов пожилого возраста, ведущих образ жизни, не связанный с большими нагрузками на коленный сустав и нижние конечности в целом, допустима консервативная тактика. В таком случае человек получает обезболивающие и противовоспалительные средства и создает щадящие условия для поврежденной ноги до момента рубцевания связки.

Последствия и прогноз

Наблюдение после операции в стационаре занимает 3–5 дней. Период нетрудоспособности после операции достигает 3–5 месяцев, а к спортивным занятиям можно вернуться не ранее чем через 6–12 месяцев. При этом физические возможности пациента восстанавливаются полностью. При консервативной тактике (без операции) период восстановления занимает больше времени, а нестабильность коленного сустава сохраняется на протяжении всей жизни. Однако после рассасывания отека и рубцевания связки боль исчезает, и человек может полноценно пользоваться конечностью, избегая при этом больших нагрузок на нее.

Специалисты медико-хирургического центра «Доктор Лидер» владеют наиболее эффективными оперативными техниками восстановления передней связки колена, а также консервативного ведения таких пациентов. Клиника оснащена современными операционными и оборудованием экспертного уровня, что позволяет успешно проводить сложнейшие операции. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что помощь будет оказана в полном соответствии с новейшими рекомендациями: быстро, эффективно и безболезненно.

Цены на консультацию врача травматолога-ортопеда

|

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее

время и ответим на все интересующие вопросы.

|

Запись онлайн

|